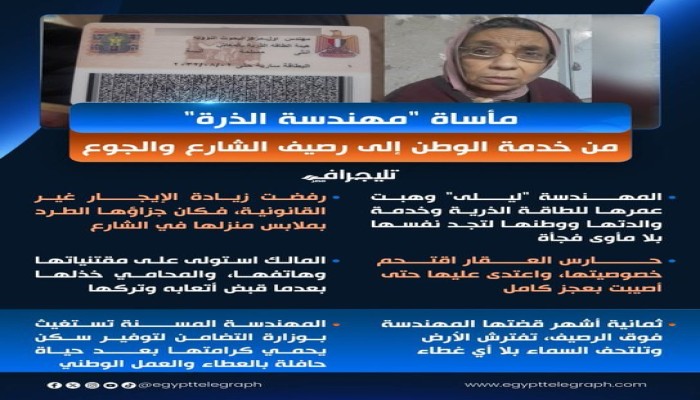

تبدأ الحكاية مع المهندسة “ليلى” التي قضت عمرها في مجال الطاقة الذرية، وعاشت على قناعة بسيطة: أن العمل الشريف والخدمة العامة يصنعان أمانًا في الشيخوخة. لكن النهاية جاءت قاسية ومهينة؛ إذ وجدت نفسها بلا بيت وبلا سند، تُجابه الشارع وحدها. ليست المسألة حادثًا عابرًا أو “ظرفًا صعبًا” يمكن تجاوزه بكلمات مواساة، بل انهيار كامل لمنظومة الأمان التي من المفترض أن تحمي الإنسان عندما يضعف ويكبر.

اللافت في مأساة ليلى أنها لا تحمل ملامح “الإهمال الفردي” بقدر ما تكشف هشاشة اجتماعية متسعة: إنسانة متعلمة، لها تاريخ مهني وخبرة، ومع ذلك انزلقت إلى التشرد. هذا يعني أن الشريحة التي كانت تُسمى يومًا “آمنة” لم تعد كذلك؛ فمجرد أزمة سكن أو نزاع قانوني أو اعتداء قد يدفع أي شخص إلى القاع إذا غابت الشبكة التي تسنده. وهنا يصبح السؤال موجعًا: كيف يمكن لمجتمع أن يترك سيدة مسنّة خدمت بلدها، ثم يتركها في النهاية تواجه الجوع والبرد والمهانة دون حماية حقيقية؟

الإيجار والسكن: بوابة الانهيار السريع

تذكر الوقائع أن ليلى رفضت زيادة إيجار اعتبرتها غير قانونية، فكان العقاب طردها من منزلها. هذه الجملة وحدها تختصر حجم الخوف الذي يعيشه ملايين المستأجرين: البيت لم يعد “بيتًا” بل عقدًا هشًا يمكن أن ينقلب إلى سلاح ضغط. فالزيادات غير المنضبطة، أو التعسف في استخدام النفوذ، أو استغلال ضعف كبار السن، كلها عوامل تجعل السكن امتحانًا يوميًا لا حقًا ثابتًا.

المعضلة أن النزاعات السكنية لا تُدار دائمًا بميزان العدل السريع، بل قد تتحول إلى سلسلة طويلة من الشكاوى والأوراق والمواعيد، بينما الإنسان يحتاج حلًا فوريًا: سقف ينام تحته الليلة. كبار السن تحديدًا هم الأكثر تعرضًا للكسر في هذه اللحظة؛ لأن انتقالهم ليس سهلًا، وقدراتهم المالية محدودة، ودوائرهم الاجتماعية تضيق مع العمر. حين يُطرد المسن من بيته، لا يخسر جدرانًا فقط، بل يخسر الدواء المنتظم، والخصوصية، والإحساس بالأمان، وربما يخسر حياته تدريجيًا.

وإذا كانت هذه الزيادة “غير القانونية” سببًا في الأزمة، فهذا يفتح بابًا أشد خطورة: أين الرقابة؟ أين التدخل الاجتماعي قبل الكارثة؟ لماذا لا توجد آلية تمنع الطرد التعسفي أو توفر سكنًا مؤقتًا محترمًا لحين الفصل في النزاع؟ ترك الناس حتى يصلوا إلى الشارع ليس قدرًا، بل نتيجة نظام لا يتحرك إلا بعد الفوات.

الاعتداء والخذلان القانوني: حين يُضاف العنف إلى الفقر

لا تتوقف المأساة عند الطرد. تذكر الوقائع أن ليلى تعرضت لاقتحام خصوصيتها والاعتداء عليها حتى أصيبت بعجز كامل. هنا ننتقل من أزمة سكن إلى جريمة مكتملة الأركان: عنف ضد امرأة مسنّة، يضاف إلى ذلك الإحساس بأن المعتدي يملك من الجرأة ما يجعله يتجاوز الحدود بلا خوف كافٍ من العقاب. الأخطر أن ما تلا ذلك كان أكثر إيلامًا: الاستيلاء على مقتنياتها وهاتفها، ثم تخلي المحامي عنها بعد أن قبض أتعابه، وكأنها تُركت وحيدة في أكثر لحظات حياتها هشاشة.

هذا المسار يوضح كيف يتضاعف الظلم عندما تتلاقى ثلاثة أشياء: ضعف الضحية، وتعقيد الإجراءات، وغياب الحماية الفعّالة. فالإنسان الذي يتعرض لاعتداء يحتاج فورًا إلى: إسعاف ورعاية، حماية من تكرار الخطر، مساعدة قانونية جادة، ومسار سريع لاسترداد الحقوق. لكن حين تتباطأ المنظومة، يصبح الشارع هو “النتيجة المنطقية” لأي فشل: عجزٌ صحي، وحقوق ضائعة، ومال مهدور، وسيدة لا تجد حتى من يقف معها.

والجانب الأكثر قسوة في الحكاية أنها لا تفضح الجريمة وحدها، بل تفضح قابلية المجتمع لأن يعتاد رؤية الكبار في الشارع. حين تتحول المعاناة إلى مشهد مألوف، يصبح الخطر الأكبر هو التطبيع: أن يتعامل الناس مع التشرد وكأنه “شيء يحدث”، لا كفضيحة تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وأخيرا فان مأساة المهندسة ليلى ليست قصة فردية تنتهي بالتعاطف، بل إنذار بأن الفقر والظلم يمكن أن يكسرا أي إنسان إذا غابت حماية السكن والرعاية والعدالة. المطلوب ليس كلامًا عامًا، بل تحرك عملي: آليات تمنع الطرد التعسفي، دعم قانوني موثوق لكبار السن والضعفاء، تدخل اجتماعي سريع قبل الوصول للشارع، وحماية صارمة من الاعتداء والاستغلال. لأن خدمة الوطن لا ينبغي أن تنتهي عند رصيف، ولا يجوز أن يصبح العمر كله مجرد حكاية وجع تُروى بعد فوات الأوان.